智勝風暴:氣候專家冀身體力行 助城市應對極端天氣

在香港,每逢盛夏的颱風季節,可能會遇上山泥傾瀉、水浸、塌樹等狀況,場面有時令人觸目驚心。而過去10年間,極端降雨也更頻繁襲港,其強度甚至超越黑色暴雨警告信號的程度。這個趨勢正好揭示全球暖化對我們日常生活和安全的影響日增,讓我們不禁反思:在面對大自然的怒號時,應當如何做好準備?

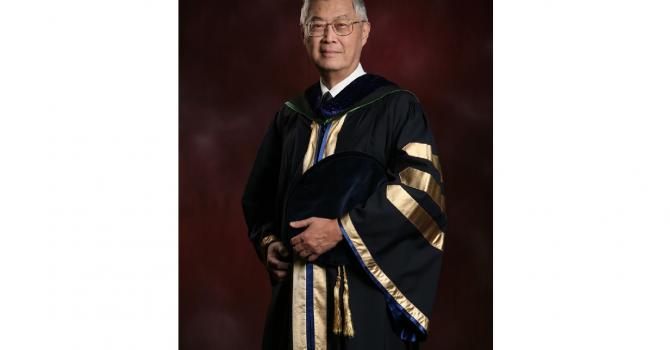

氣候專家陳飛教授為此積極尋求解決方案。2024年,他加入科大擔任環境及可持續發展學部副主任。陳教授曾於美國國家大氣研究中心工作逾28年,現時在聯合國世界氣象組織身兼要職,開發可預測多重災害的嶄新天氣預警系統,務求助大灣區及東南亞城市應對極端天氣的衝擊。

「香港對暴雨天氣並不陌生,而且擁有健全的經濟基建設施和密集人口,是針對極端天氣試驗不同創新方案的理想城市,從而助提升其他東南亞超大城市對氣候變化的適應能力。」陳教授解釋:「我們可先在這裏建立預警機制,然後讓曼谷、吉隆坡等城市借鏡。」

跨界協作 各司其職

陳教授現正構思將人工智能(AI)技術融入預警系統,以提升其天氣預測能力。然而,這個系統並不僅限於發放天氣警報,更重要的是集合政府部門、研究人員及非牟利機構的資源和專業知識,促成跨界合作。

在這個協作模式中,研究人員將夥拍政府部門,持續研發及優化預警系統。而在社區層面,非牟利組織會深入受影響的社區,向有需要的弱勢社群提供適切支援。陳教授指:「非牟利組織不但擁有廣泛的社區網絡,更重要是他們與市民之間已經建立互信。」

長遠而言,陳教授希望建立一套精密的模型系統及數據庫,讓系統能夠按照不同的時間線預測天氣,做到即時或細至每分鐘的預報,以至橫跨數十年的氣候變化預測。

探索行動科學 從中發掘靈感

一年多前,陳教授毅然轉換人生跑道,離開生活多年的美國,舉家移居香港,更首次投身大學的教研工作。雖然他曾在多個國際機構出任要職,包括現於世界氣象組織擔任「世界天氣研究計劃」城市預測項目聯合主席,這項改變對他而言可謂前所未有。

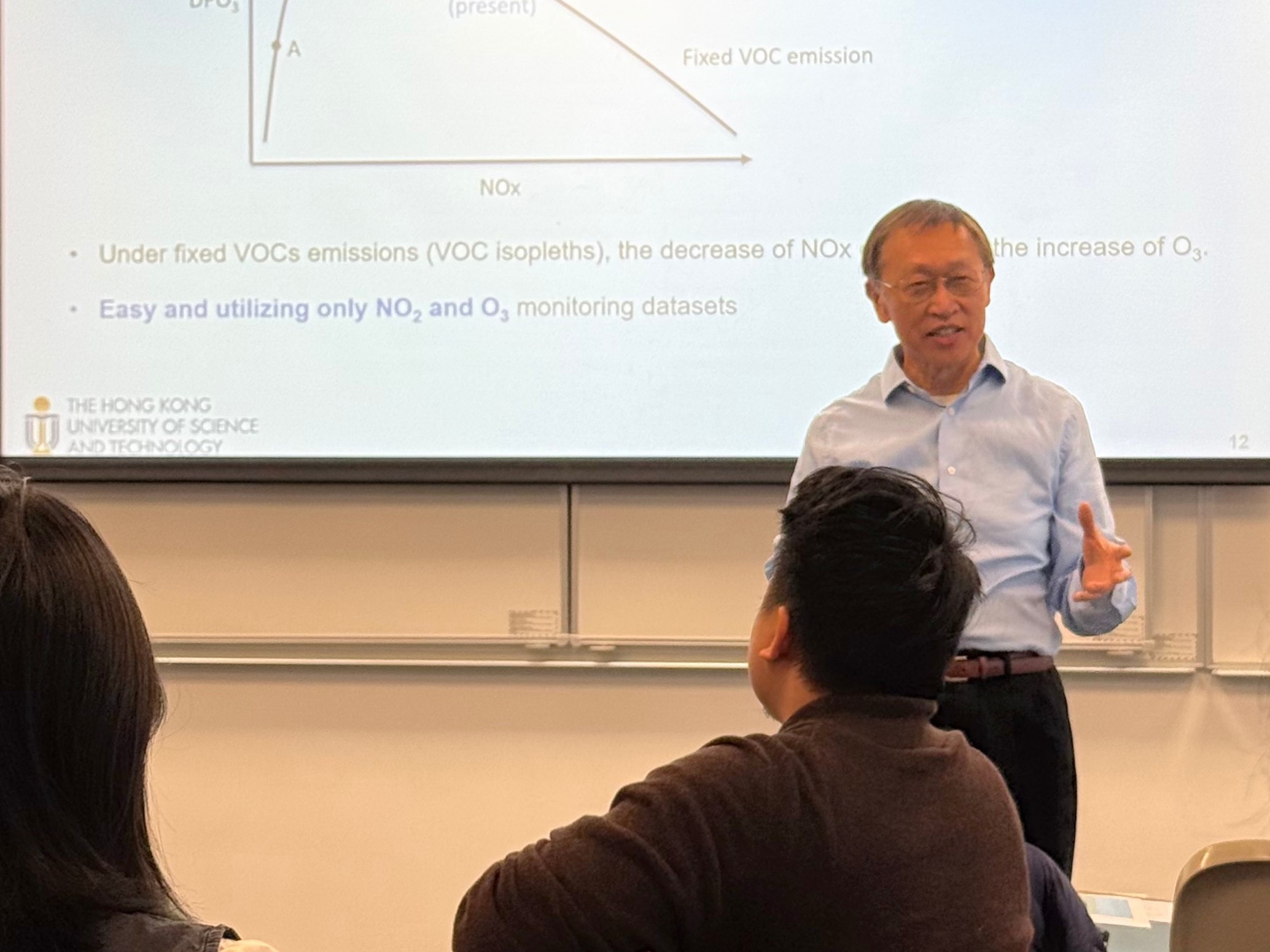

陳教授來港首執教鞭,此刻回想初時上課情形,依然雙目發光。他坦言:「我過去專注於研究工作,常與世界各地領袖和學者溝通協作,但說到教學,卻是全新體驗。我需要熟習大學的教育模式,還要為學生準備學習材料。」談到這裏,他不禁莞爾道:「這些課堂也為我提供了和年輕人互動的寶貴機會,畢竟未來是掌握在他們手中的。」

那麼,是甚麼促使陳教授作出如此重大的轉變呢?陳教授直截了當地表示:「我想從事行動科學。」多年來,他觀察到研究員與決策者、市民及其他持分者等最終用戶之間存在鴻溝,削弱了研究成果可帶來的實際效益。對此,陳教授語帶堅定地說:「我們的大學鼓勵知識轉移,因此我希望建立相關的氣候數據庫,方便所有使用者取用,惠及社會。否則,若研究科學最終無法服務社群,又有何意義呢?」

嚮往跨學科文化

作為科大跨學科學院的教授,陳教授深受校園的跨學科文化所陶醉。他日常穿梭於學院的走廊時,會走到同儕的辦公室閒聊幾句,偶然會激發出創新意念。他分享:「在跨學科學院,周圍都是來自不同領域的專家,每一次交流都為我帶來全新視角。」這裏人才濟濟,陳教授十分期望與眾多AI專家合作,攜手優化其天氣預警系統。

陳教授在倡議可持續發展方面亦不遺餘力,他特別讚賞科大的「可持續發展智慧校園」計劃,此計劃支援科大社群將創新意念應用到校園之中,推動可持續發展。

「看到校園湧現各種別具創意的項目,例如AI 校園大使、 垂直花園,還有利用人臉識別技術優化圖書館服務等方案,全都令人印象深刻。科大就像一個智慧城市發展的縮影。」陳教授說得興起,不忘查看手錶,忽道:「噢,是時候去上課了。」他趕忙收拾教材,與我們匆匆道別,愉快地邁出辦公室。

這天晴空萬里,校園悠然地沐浴在和煦的陽光中。這位身處氣候科學與科技交匯點的學者,正要帶領一班求知若渴的年輕人展開討論,求索新知。

關於香港科技大學

香港科技大學(科大)(https://www.hkust.edu.hk/) 是國際知名的大學,致力推動創新教學、卓越研究及具影響力的知識轉移。科大著重為學生提供全面及跨學科的教學,於《泰晤士高等教育全球年輕大學排名榜2024》中排行第三,在《泰晤士高等教育大學影響力排名2024》中全球排第19、全港第一。另有12個科目躋身《2024年QS 世界大學學科排名》全球50強,其中「數據科學及人工智能」學科更位列全球第10,為本地大學之首。此外,科大在全球大學就業能力排名中,一直位處全球首30名以內,反映畢業生極具競爭力。在研究及創業創新方面,逾八成的科大研究,於香港的大學教育資助委員會最新的「2020研究評審工作」被評為「國際卓越」或「世界領先」水平。直至2024年11月,科大成員共創立了逾1,800間至今活躍的初創公司,當中包括10間獨角獸企業和16間成功退場的公司(上市集資或被併購)。